最近,火出圈的《哪吒之魔童闹海》,票房已冲破100亿大关。影片中,除了精良制作的动画、引人入胜的故事情节和充满哲理的金句外,还巧妙地融入了许多中医药知识。电影导演饺子曾就读于四川大学华西药学院,药学知识的专业与动画创作的浪漫,看似风马牛不相及,却在饺子的作品里碰撞出奇妙火花。今天,我们循着哪吒的足迹,解码那些在光影中跃动的中医药密码。

①阴阳五行

魔丸与灵珠的“相爱相杀”

影片中“魔丸”与“灵珠”的设定,与中医学的“阴阳学说”相对应。

哪吒(魔丸+火):

哪吒性格刚烈、热情似火,代表“阳”与“火”。初期行为如“心火燎原”,后期以太乙真人的“江山社稷图”(土)收摄心性,暗合“火生土,土制水”的五行逻辑。

敖丙(灵珠+水):

敖丙性格冷静、内敛如水,代表“阴”与“水”,龙族寒冰之力(水过寒),需哪吒的“火”性激发其阳气温通,体现“水火既济”的调和之道。

火与水本是对立的属性,但电影中二者相辅相成,哪吒与敖丙的关系正是阴阳调和、五行平衡的体现。

②给药途径差异

海夜叉“内服外敷都一样”

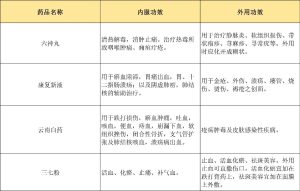

哪吒与敖丙因海夜叉的唾液而石化,解药竟是海夜叉的鼻涕,哪吒虽然嫌恶心但也还是吞下去了,而敖丙的嘴都被石化了无法吞咽,海夜叉来了一句“内服外敷效果都一样”,真是坑了小哪吒了!这看似搞笑的情节,有可能折射出大众对给药途径的普遍误解。药物的安全合理使用,要谨遵医嘱,仔细阅读说明书,擅自盲目用药。下面举几个例子,来对比一下药物内服外敷功效的差异:

③镇静安神

太乙真人的“迷迷眠眠丹”

在《哪吒之魔童降世》中,太乙真人的法宝库又添新发明——“迷迷眠眠丹”,太乙真人来自昆仑山玉虚宫,由此推断“迷迷眠眠丹”是一种自制丸剂剂型的“中成药”。专治哪吒因魔丸躁动引发的心神不宁。这枚看似滑稽的丹药,实则暗藏中医“镇静安神”的千年智慧。“迷迷眠眠丹”的设计契合中医安神三大原则:

1.重镇安神(治标)

适用症状:哪吒魔气爆发时的狂躁、惊悸,属中医“肝阳上亢”“痰火扰心”。

现实方剂:

朱砂安神丸:镇惊清心。

磁朱丸:磁石配朱砂,平肝潜阳。

2.滋养安神(治本)

适用症状:敖丙因龙族命运压抑的忧思、哪吒被孤立的抑郁,属“心脾两虚”“阴虚火旺”。

现实方剂:天王补心丹:滋阴养血,治心悸失眠。

甘麦大枣汤:养心安神,缓解焦虑。

3.导引安神(调和)

电影桥段:太乙真人让哪吒在“江山社稷图”中打坐,实为“意念导引术”。

现实功法:呼吸吐纳:腹式呼吸法平复心火。

八段锦:“摇头摆尾去心火”一式专降虚热。

《哪吒之魔童闹海》不仅是一部精彩的动画电影,更是一部充满中医药智慧的作品。从《黄帝内经》的阴阳五行到现代中成药的合理使用,中药正在完成从经验医学到循证医学的华丽转身。正如电影中哪吒打破天命的过程,传统中药也正在现代科技淬炼下,书写着守正创新的传奇。太乙真人的“神药铺”和李靖的“救命清单”都让人眼前一亮。这些细节不仅让电影更加真实,也让观众对中医药文化有了更深的认识。或许未来的银幕上,我们能看到更精彩的”中医药英雄”故事——用科学语言讲述古老智慧的心声。